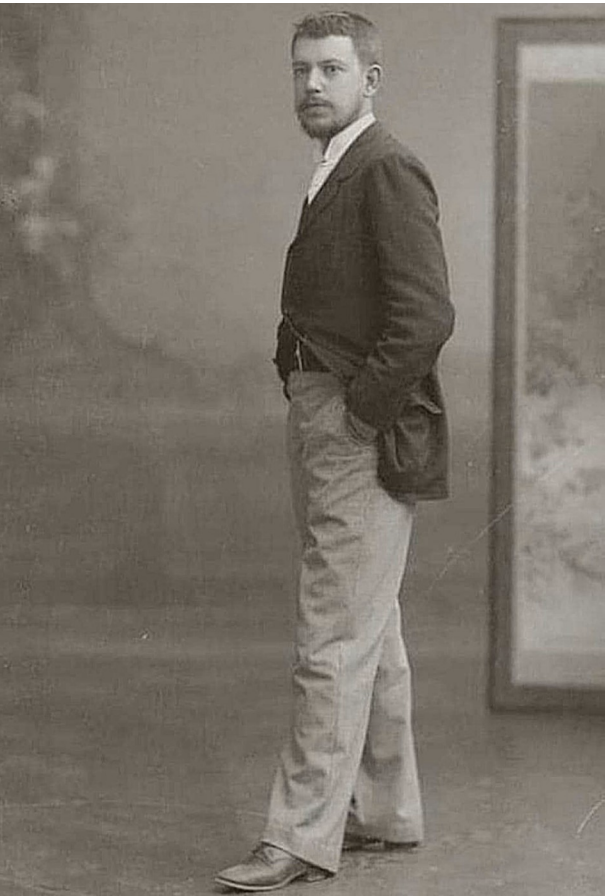

Joaquín Sorolla 1863 -1923

Photo d’un jeune Joaquín Sorolla par son beau-père, Antonio Garcia Peris. Vers 1890.

« Trabaja con sus pinceles españoles y encuentra todo lo que necesita, el alma de un país entero. Comienza así una serie de imágenes de su tierra natal: el trabajo, el sudor, la pobreza y el sol, el esplendor griego de la costa mediterránea y el estruendo de su mar azul, la gracia florentina de Valencia, toda esa profusión de espuma y transparencias, brisas y flores, ese incomparable coro ruidoso de mujeres, niños y marineros españoles »

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (PREMIO NOBEL DE LITERATURA) sobre Joaquín Sorolla

« Travaillez avec vos pinceaux espagnols et trouvez tout ce dont vous avez besoin, l’âme d’un pays entier. Ainsi commence une série d’images de sa terre natale : le travail, la sueur, la pauvreté et le soleil, la splendeur grecque de la côte méditerranéenne et le grondement de sa mer bleue, la grâce florentine de Valence, toute cette profusion d’écume et de transparence, de brises et de fleurs, cet incomparable chœur bruyant de femmes, enfants et marins espagnols »

Né à Valencia (Valence), grande ville de la côte méditerranéenne espagnole, le 27 février 1863, Joaquín Sorolla y Bastida est le fils aîné d’un petit commerçant.. En 1865, une épidémie de choléra se déclare dans la région et les deux parents du futur peintre décèdent. Joaquín et sa sœur Eugenia sont recueillis par leur tante maternelle Isabel et son mari, qui exerce la profession de serrurier. Son oncle essaiera en vain de lui apprendre son métier. Il apparaît rapidement que le jeune garçon a un don pour le dessin et la peinture. A l’âge de onze ans, il commence à suivre des cours de dessin puis, à partir de seize ans, les cours de l’Académie royale des Beaux-arts de San Carlos, toujours dans sa ville natale. Il s’intègre peu à peu au milieu artistique de Valence. C’est ainsi qu’il partagera un atelier avec trois peintres, dont Jose Vilar y Tores (1828-1904).

En 1881, à l’âge de dix-huit ans, Joaquín Sorolla s’installe à Madrid pour compléter sa formation au contact des grands maîtres exposés au musée du Prado. Il étudie en particulier l’œuvre de Vélasquez. En mai 1881, il présente trois paysages marins de la région de Valence à une exposition madrilène, mais son travail passe inaperçu. En 1884, il obtient une médaille dans une exposition régionale à Valence puis dans une exposition nationale. Ce début de reconnaissance amène le Conseil provincial de Valence à lui attribuer une bourse pour entreprendre le voyage à Rome dont rêvent tous les peintres de cette époque. Le séjour à Rome en 1884, de courte durée, lui permet de prendre contact avec les œuvres des grands maîtres de la Renaissance italienne.

Dès le début de l’année 1885, il visite Paris sur invitation de Pedro Gil Moreno de Mora, riche homme d’affaires espagnol. Il découvre l’impressionnisme qui influencera beaucoup son style ultérieur.

En 1888, il épouse à Valence Clotilde Garcia del Castillo (1865-1929). Trois enfants naîtront de cette union : María Clotilde (1886-1956), Joaquín (1892-1948) et Elena (1895-1975). Après le mariage, le couple s’installe pour un an à Assise en Italie. Pour vivre, Sorolla peint de nombreuses scènes de genre, parfois des aquarelles, qui trouvent aisément un public.

En 1920, un accident vasculaire cérébral le laisse hémiplégique. Il ne peut plus peindre pendant les trois dernières années de sa vie. Il meurt le 10 août 1923 à Madrid.

Par testament, son épouse Clotilde crée une fondation Musée Sorolla en 1925. Le musée est inauguré en 1932 et installé dans la maison du peintre à Madrid. Il réunit l’ensemble le plus important d’œuvres de l’artiste.

Joaquín Sorolla. Promenade au bord de la mer (1909). Huile sur toile, 205 × 200 cm, musée Sorolla, Madrid. « L’eau et le sable de la plage, traitées en larges touches bleu, mauve et turquoise, deviennent une toile de fond abstraite pour les figures élégantes de sa femme et de sa fille Maria. La brise, suggérée par l’ondulation des vêtements, renforce l’impression de fugacité de la scène, à laquelle contribue également le cadrage éminemment photographique qui coupe la capeline de Clotilde et laisse un espace de sable vide dans la partie inférieure. »